公正 严谨 真实 客观

公正 严谨 真实 客观

兰山区义堂镇韦家巷村位于义堂镇西部,毗邻327国道,距京沪高速入口5公里,地理位置优越。现有人口1100人,党员37人,企业23家,个体工商户110多家,村集体连年实现收入过150万元。先后荣获省级文明村、省级卫生村、省级“四型就业社区”示范村、省级乡村振兴“十百千工程”示范村、市级文明村、市级卫生村、市级美丽乡村、市级乡村振兴好支部、市级五四红旗团委、区级五星级党支部、区级文明实践工作先进村、区级森林村居、区级枫桥式社区示范村等荣誉称号,累计获得区级以上荣誉30余项。世代生活在此地的韦氏家族,正是明朝守卫沂州城、世袭沂州卫指挥同知的韦氏家族。韦氏家族系蒙古族后裔,成吉思汗的后代。

兰山区义堂镇韦家巷村位于义堂镇西部,毗邻327国道,距京沪高速入口5公里,地理位置优越。现有人口1100人,党员37人,企业23家,个体工商户110多家,村集体连年实现收入过150万元。先后荣获省级文明村、省级卫生村、省级“四型就业社区”示范村、省级乡村振兴“十百千工程”示范村、市级文明村、市级卫生村、市级美丽乡村、市级乡村振兴好支部、市级五四红旗团委、区级五星级党支部、区级文明实践工作先进村、区级森林村居、区级枫桥式社区示范村等荣誉称号,累计获得区级以上荣誉30余项。世代生活在此地的韦氏家族,正是明朝守卫沂州城、世袭沂州卫指挥同知的韦氏家族。韦氏家族系蒙古族后裔,成吉思汗的后代。

卫所制度是明朝最主要的军事制度,而卫所制度的主要特色在于军户世袭、屯田生产和严密编制体系。一般一卫约5600人,相当于现在一个师的编制。设指挥使为最高长官,正三品,相当于师长;指挥同知为副职,从三品,相当于副师长;指挥佥事负责分理军政事务,正四品,相当于保障部部长;镇抚负责军纪军法,从五品,相当于政治部部长。

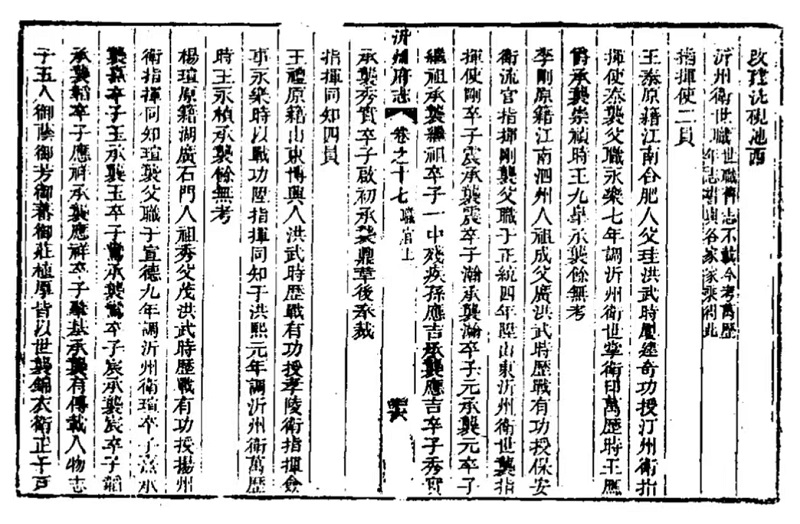

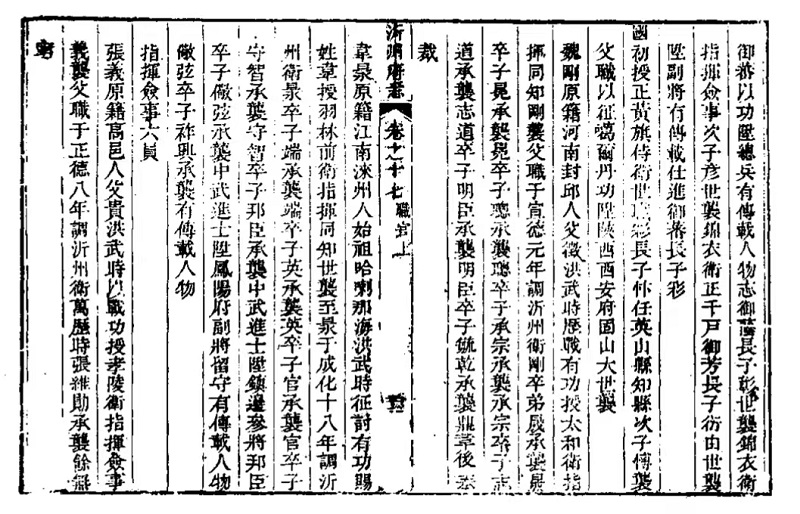

乾隆版《沂州府志》、民国版《临沂县志》记载,沂州卫世职指挥同知共有四个家族,韦、杨便是其中之一。杨瑄,原籍湖广石门人,祖秀,父茂,洪武时历战有功,授扬州卫指挥同知,瑄袭父职,宣德九年,调沂州卫,承袭先后如下:瑄—熹—玉—鸾—宸—韬—应祥—肇基。杨肇基因平定徐鸿儒白莲教造反、赴京勤王、收复三屯营,累功官至太子太师,卒于军,赠太傅,谥武襄。

韦㫤,原籍江南涞州人(民国版《临沂县志》为北直涞水人),始祖哈喇那海,洪武时征讨有功,赐姓韦,授羽林前卫指挥同知,世袭至㫤,成化十八年,调沂州卫,承袭先后如下:㫤—端(民国《临沂县志》备注为㫤叔)—英—官—守智—邦臣—儆弦—祚兴。韦邦臣,万历十一年中武进士,升镇边参将。韦儆弦,万历三十五年中武进士,任凤阳府留守都司(民国《临沂县志》为中都留守司副留守)。韦祚兴因明末守城有功,以安南都建加授游击将军。

韦杨两家即为同事,又为姻亲。王璟,明朝沂州人,成化八年进士,历仕四朝,官至左都御史,太子太保,赠少保,谥恭靖。杨氏五世祖杨玉三女嫁给了王璟长子王士真次子王宗续,王士真之女又嫁给了韦氏第七世祖韦官,此为第一处姻亲关系。

彭氏家族是沂州卫世职家族,历代世袭指挥佥事。万历时,彭文炳承袭,因功封游击将军。韦氏第九世祖韦邦臣长女嫁给了彭文炳,彭文炳的姐姐又是杨氏第十世祖杨肇基的妻子,此为第二处姻亲。

魏氏家族也是沂州卫世职家族,历代世袭指挥同知。万历时,魏明臣承袭,有一女嫁给了韦氏第十一世祖韦祚兴,又有一女嫁给了杨氏第十一世祖杨御庄,此为第三处姻亲。

全良范,明朝沂州人,万历二十六年进士,官至河南按察司副使,监管河道。韦氏第十二世祖韦声振次女嫁给了全良范玄孙全坤象,全坤象之女又嫁给了杨氏第十五世祖杨远,此为第四处姻亲关系。

杨氏第十五世祖杨桂林长女嫁给了韦氏第十五世祖韦一谔,此为第五处姻亲。

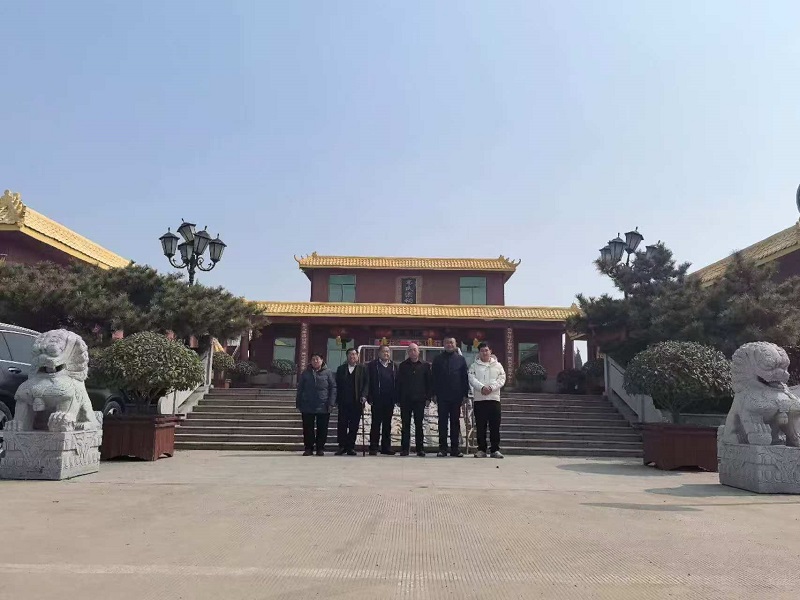

2025年3月9日,农历二月初十,是个黄道吉日。沂州卫杨氏后人、《沂州卫杨氏文化研究》作者杨开泰受沂州卫韦氏后人、兰山区人大代表、义堂镇朱保社区党委书记、韦家巷村支部书记韦洪庆邀请,参观韦氏文化园,共商挖掘沂州卫历史文化、弘扬沂州卫人物精神之大计。双方于上午在朱保社区韦家巷见面,并互阅家族族谱,交流家族历史文化,讨论家族发展历程。

随后,又共同前往韦氏文化园,文化园坐东朝西,地势平坦。整体以“前祠后陵”的格局部分,前面是韦氏祠堂,正厅正殿供奉着成吉思汗的铜雕像,两侧展示墙上分别介绍了以成吉思汗为一世祖,到二十一世祖的人物介绍。世系关系如下:铁木真—察合台—木阿秃干—也孙笃哇—八喇—都哇—宽阇—卜剌—纳兀里—合剌旭日干—察罕帖木儿—哈喇那海—保僧(钦赐韦姓)—贵—俊、端—㫤(俊子)、英(端子)—官—守智—邦臣—儆弦—祚兴。正殿两侧各有一间小屋,南侧小屋展示了韦氏文化的一些文物和典籍,如墙上韦氏族谱的文章谱序,柜子里韦氏先祖牌位、墓砖等等,北侧小屋为贵宾接待室。正厅前侧摆放着一顶大香炉,香火旺盛,徐徐不断,两边各有一间厢房。建筑风格高贵华丽,仿古的屋檐配上黄色的瓦片,可谓是金碧辉煌。

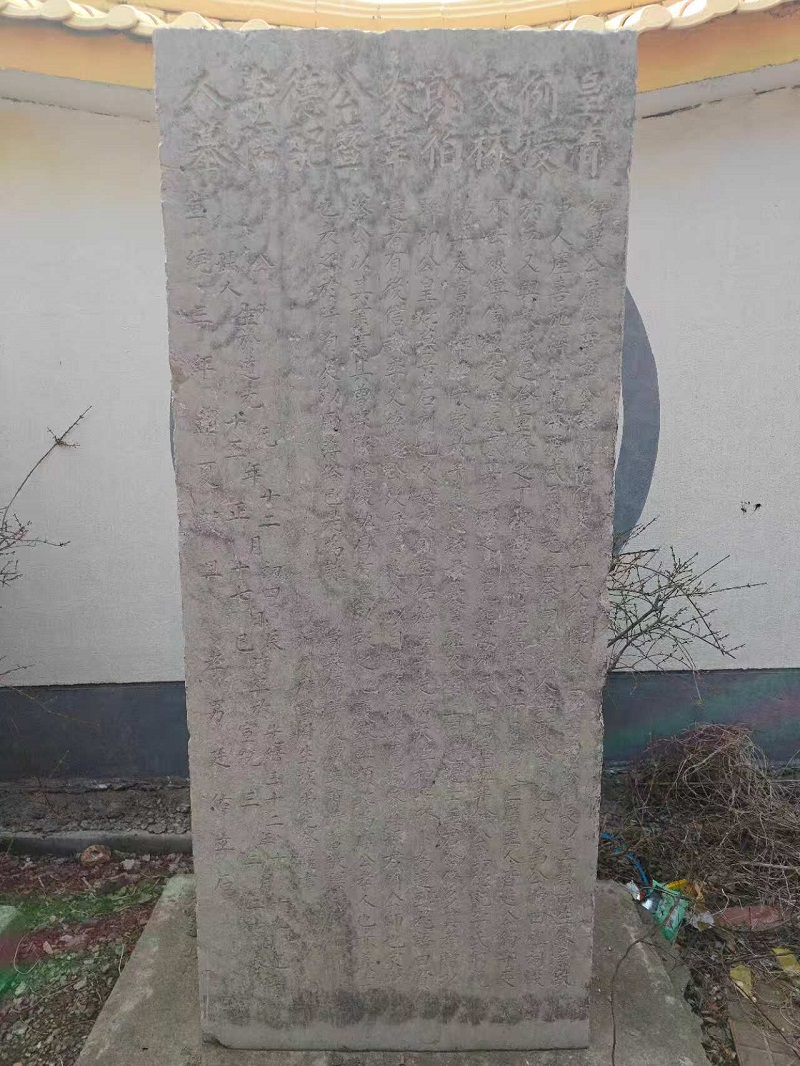

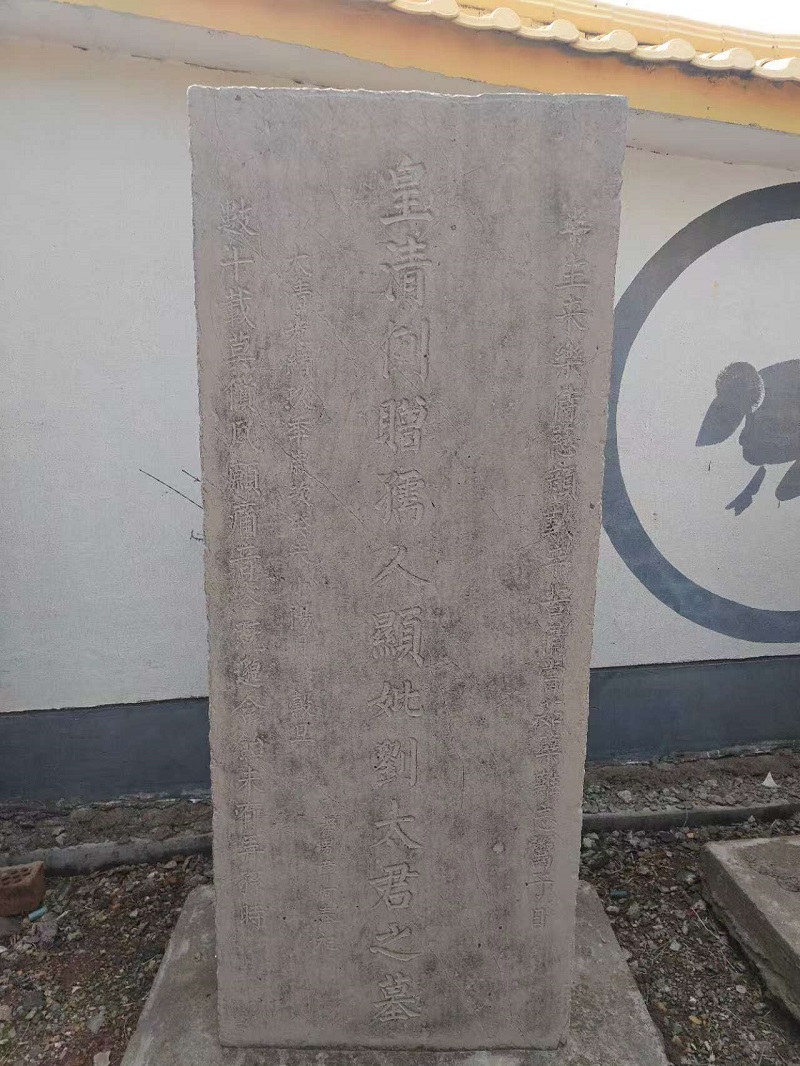

祠堂后面便是公墓陵园,陵园内松柏群立,现代式公墓设计,整齐规划,还建有一处地下骨灰安葬室,大多安葬的是韦氏族人。据韦书记介绍,韦氏家族民国及以前的老石碑还有十几通,分布在周边三四处墓地,计划未来将其所有老石碑搬运到此处陵园一侧,打造一处古碑长廊。此时文化园内只有三通老石碑,分别是光绪九年《皇清例赠孺人显妣刘太君之墓碑》、宣统三年《皇清例授文林郎伯炎韦公暨德配李孺人墓碑》、宣统三年《皇清例赠文林郎韦大公讳德辉之墓碑》。

宣统三年《皇清例授文林郎伯炎韦公暨德配李孺人墓碑》记载墓志铭一篇,是由曾经做过民族英雄左宝贵的私塾老师、费县儒学优廪生商濬哲撰写,沂州府学增生、墓主伯炎公族弟韦光登书丹。文林郎是清朝正七品文官所授的散官名,妻子封赠孺人,可封赠一代,敕命二轴。全文内容如下:

衍圣公府启事韦公,讳炣,字伯炎,行一。父德辉,蚤世,贫苦万状。稍长,以工艺治生,铢累致中人产。喜施济,允笃本源。咸同间,先茔祭田为族人典质,同胞叔次禹公赎回;祖祠又与叔弟连登重修之。丁祖母艰时,距葬期仅十日,而发匪麕至,人皆逃,公独守丧不去,被缚,备极凌虐,既感其孝,释之,始克葬。母刘氏,卧病垂五年余,公与德配李氏躬亲汤药,未尝稍懈。数岁艰于子息,恐贻母尤,尝斑衣堂上。同邑进士王君肇修,多其孝,赠以联,即公皇妣墓前石刻也。及母殁,侧室任,始生子。延佑天性和平,可卜为远到器。语曰:“贤达者有后。” 信哉!季父德懿公殁,无茔兆,公以自置墓所葬焉。孙家庄孙君兰公,师也,家中落,公以其业业其曾孙际隆,复勒石于墓以报之。他义举率类此。呜呼,公,孝人也,亦义士也!表之于阡,洵足以励薄俗已。是为志。

附费县光绪十六年进士、户部主事王肇修赠韦母刘孺人挽联:半生来乐侍慈严,叹辛苦备当,茹蘖难忘鬻子日;数十载莫偿夙愿,痛音容既邈,含饴未有弄孙时。

这篇墓志铭以韦炣的生平为线索,勾勒出一位在逆境中坚守孝义的传统士人形象。他幼年丧父,贫苦中凭借手艺积累家业,却始终不忘家族根本:赎回被典当的祖茔祭田,重修毁于战火的祠堂,匪乱时冒死守护祖母灵柩,侍奉病母五载毫无懈怠。在家族困境中,他置办亲族墓地、扶持后辈立业,以义举维系血脉传承。韦公的故事不仅是个人品德的写照,更折射出传统宗族社会中“孝义”对家族存续的关键作用,其重诺守礼、扶危济困的精神,在当代仍具启示意义。

清明节来临之际,韦氏文化园香火旺盛,众多韦氏后人前来祭祖立碑。历经寒来暑往的悉心编撰,承载着家族记忆的新修《蒙裔燕京韦氏族谱》也即将成书。午餐间,韦杨两家族人欢聚一堂,推杯换盏,一致坚定挖掘发扬沂州卫文化的这一决心。

编辑:李欢

审核:张新杰

发布:孔明百科网

Copyright © 2020-2026 智圣千里文化传播有限公司 鲁ICP备2020036221号-1