公正 严谨 真实 客观

公正 严谨 真实 客观

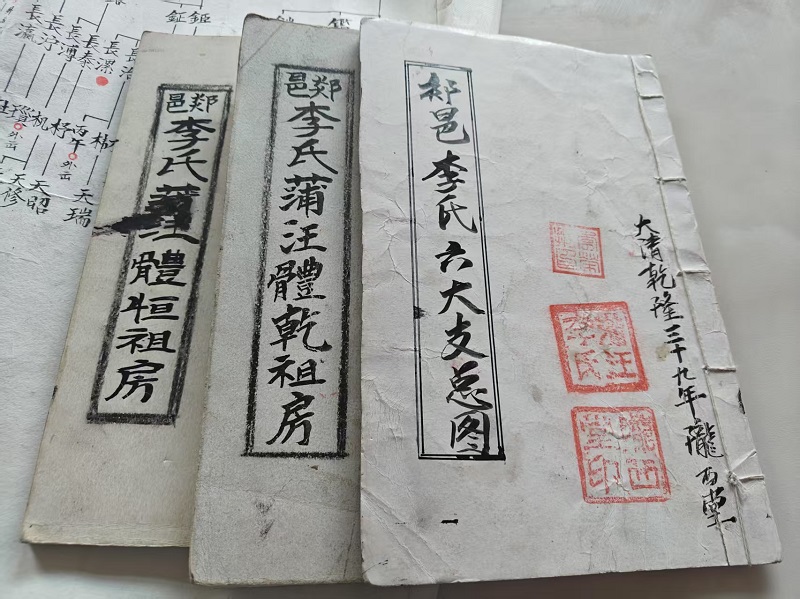

去年夏天,有幸结识了多年致力于研究家族历史的二爷李荣振。在他手中拜读了蒲汪李氏乾隆三十九年的族谱,交流间得知,蒲汪村前几年修路时,挖出了三块清朝的老石碑,尚还立在村内。从那之后,一直心系考究石碑一事,刚好前段时间回趟老家,趁机前往访碑,了却心愿。

联系二爷后得知,今年又挖出两块老石碑。二爷给我推荐了知道具体位置的蒲汪本村人李再兴,在再兴大伯的带领下,我在蒲汪老墓林,找到了这些石碑,并抄录了下来,加上原来就竖立在这的石碑,总共10块民国及民国以前的老石碑。

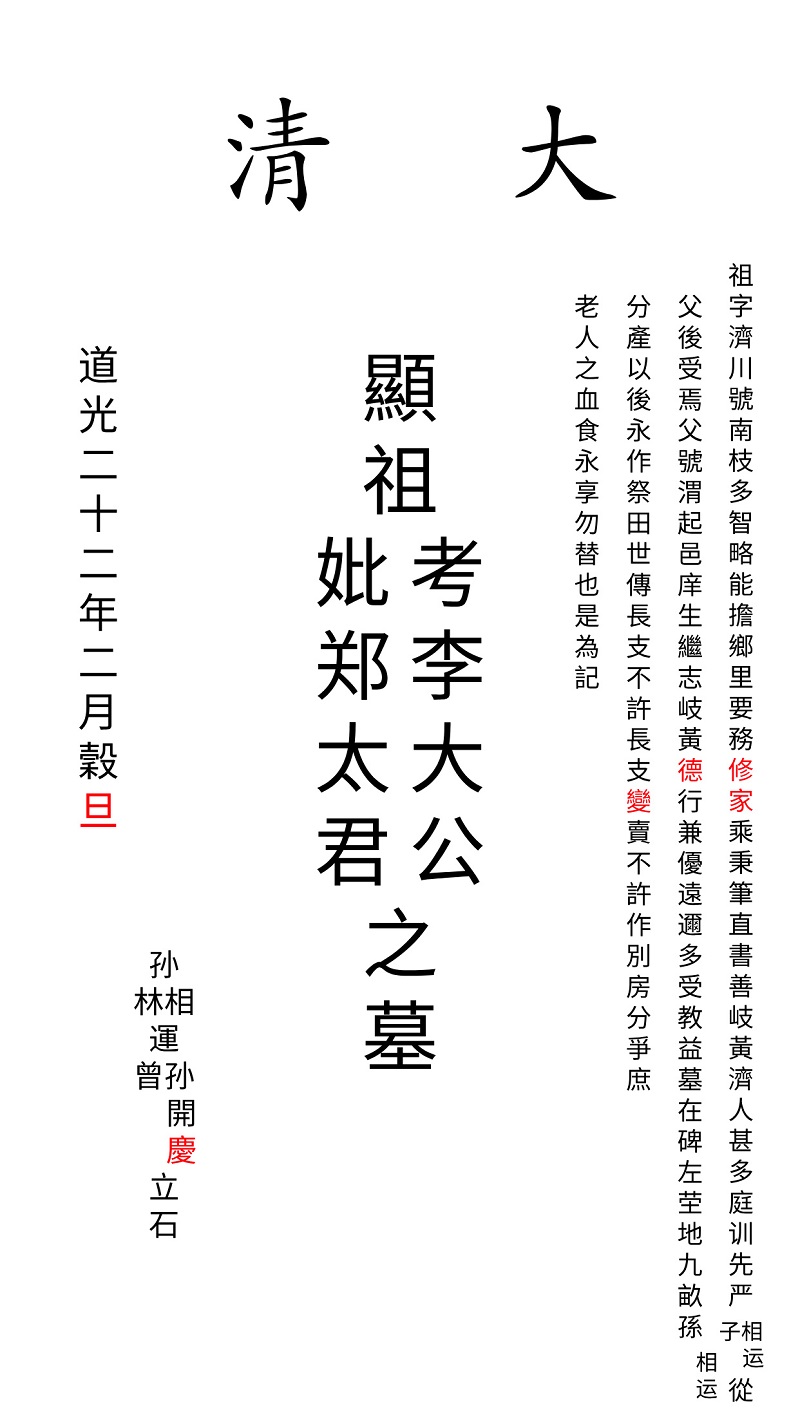

第一块碑立于墓林东面入口路旁,据再行大伯介绍,该墓碑主人为其直系先祖,因为不便搬运幸而免遭特殊时期的征用。碑文为“大清显祖考李大公妣郑太君之墓”“道光二十二年二月穀旦”“孙林运、相运,曾孙开庆立石”及墓志铭。

墓志铭全文整理如下:“祖字济川,号南枝。多智略,能担乡里要务。修家乘,秉笔直书。善岐黄,济人甚多。庭训先严(子相运),从父后受焉。父号渭起,邑庠生,继志岐黄,德行兼优,远迩多受教益。墓在侧左,茔地九亩。孙(相运)分产以后,永作祭田,世传长支,不许长支变卖,不许作别房分争。庶老人之血食永享勿替,也是为记。”

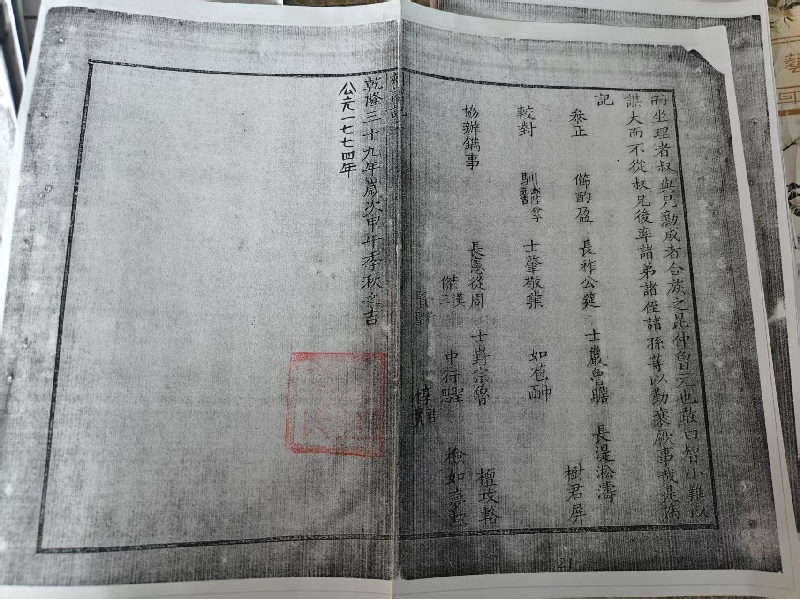

查阅乾隆三十九年《郯邑李氏族谱》可知,墓碑主人系郯邑李氏第十二世祖李桥。族谱记载,三世祖哲生怀,怀生景高,景高生体乾,体乾生春蕃,春蕃生炳,炳生毓美,毓美生钿,钿生长宪,长宪生桥。桥,字南枝(有误),配郑氏,子天孔。李桥在乾隆三十九年修谱时,只记载有一子,尚未婚配,由此来断定是年龄应该在20—30岁上下,其大致出生于乾隆初年。李桥之父李长宪,是乾隆三十九年修谱的参与人之一,谱前载有《刻谱记》一篇,片尾有署名参正、校对和协办镌事共计16人,其中就有长宪(字从周)为协办镌事。

解读碑文可知,李桥足智多谋,在乡里担任一定的职务,参与编修家谱,并且精通医术。儿子李天孔,考上了邑庠生(即秀才),也继承了李桥的医术。

在第一块碑北面立的三块碑,便是早年挖出又重新立的。分别是蒲汪始祖李怀碑、八世祖李焮碑、十世祖李銮碑。李怀碑风化严重,且断裂后用水泥简单修复。上方两字一列,刻有“蒲汪始祖讳怀李四公暨祖妣合葬之墓”16个大字。往下为一行“子孙世系总图”六字。下方占碑身六成,应刻有子孙世系图,但已经风化严重,无法识别了。碑后还刻有《碑谱序》一篇,字体偏行书,可识别文字不足二成。没找到立碑时间,听再兴大伯讲,此碑应是在乾隆三十九年修谱前后所立。李怀是明朝中期人,三世祖李哲之子,由郯城县城南街(今黄楼附近)始迁蒲汪。

李焮碑,碑身完好,碑文清晰,中间刻“大清显考候选州同伯昭李大公妣王孺人墓”,右侧刻“乾隆八年孟冬吉旦”,左侧刻一到四世孙世系附“重立”二字,左下角还刻有“公栽松树三百株,买看林地共二叚共十亩半”,碑身四周刻有卷云纹。

查阅乾隆三十九年《郯邑李氏族谱》可知,墓碑主人系郯邑李氏第八世祖李焮。三世祖哲生怀,怀生景高,景高生体恒,体恒生春培,春培生焮。焮,行一,字伯昭,清庠生,例贡,考授州同知,候选县丞,著家训七百余言,配王氏,侧乔氏,葬附来蒲始祖茔。康熙版《郯城县志》记载,李焮,池头社人,康熙三年监贡,吏部考授县丞。嘉庆版《郯城县志》记载,忠义篇中崇祯十四年参与抵御史二姚三之乱的纪念碑上也有李焮的名字。

清朝贡生分为五种,分别是岁贡、恩贡、拔贡、优贡和例贡。例贡是指以生员身份捐纳入监的贡生,区别于例监的是,例监无需取得生员身份可直接捐纳入监。例贡身份地位是贡生中最低的,被视为异途出身,但仍然可以通过吏部考职铨选入仕为官。吏部考职铨选分别三等,一等以州同用,二等以州判用,三等以县丞用。考上后,可称“考授某某官职”。但离实际任职还差很多远,考授后还需要向吏部投供履历表和呈送保结,吏部审核后,方可取得候选资格。康熙十二年,编纂《郯城县志》时,李焮刚考授县丞,后来在候选县丞的过程中,应该是又一次参加吏部的考选,才考授州同。李焮在崇祯十四年,史二姚三之乱时,年龄应当二十岁左右,恰好在县城求学,遇到匪徒攻城,跟随抵抗。所以其出生时期应该在天启末年。

李銮碑,上半身都被水泥覆盖,碑文在水泥上修复,只有下半身还是看到原碑碑文。中间刻有“(大清)显考讳銮李大公妣张王太君之墓”,右刻“乾隆五十六年仲冬吉旦”,左刻三代子孙名讳。

查阅乾隆三十九年《郯邑李氏族谱》可知,墓碑主人系郯邑李氏第十世祖李銮。三世祖哲生怀,怀生景盛,景盛生重明,重明生科,科生思言,思言生尚廉,尚廉生銮。銮,字鸣九,庠武生,配张氏,侧刘氏。

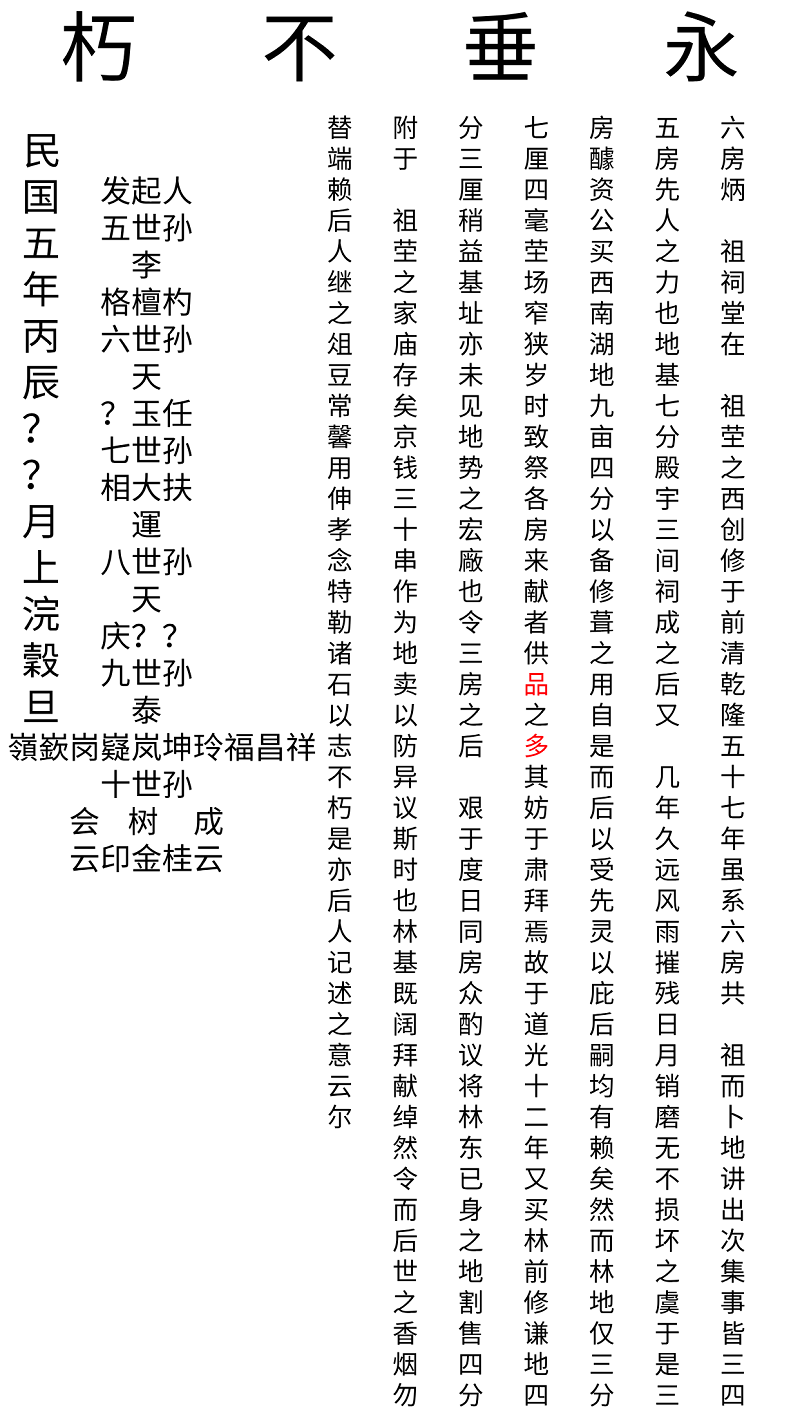

再向西走,跨过小河,在北侧树着三块民国碑,碑身碑文都保存完好,碑文均可识别九成以上。其中一块重修家祠碑,一块十二世祖李和碑,一块十四世祖李泰珍碑。重修家祠碑,最上端刻有“永垂不朽”四个大字,正文共计331个字,左侧刻有“民国五年丙辰□□月上浣穀旦”及发起人炳祖后五到十世五代共计27人名讳。

正文整理如下:六房炳祖祠堂,在祖茔之西,创修于前清乾隆五十七年。虽系六房共祖,而卜地、构堂、出次、集事,皆三四五房先人之力也。地基七分,殿宇三间。祠成之后,又数年,久远风雨摧残,日月销磨,无不有损坏之虞。于是三房醵资,公买西南湖地九亩四分,以备修葺之用。自是而后,以妥先灵,以庇后嗣,均有赖矣。然而,林地仅三分七厘四毫,茔场窄狭,岁时致祭,各房来献者,供之其妨于肃拜焉。故于道光十二年,又买林前修谦地四分三厘,稍益基址,亦未见地势之宏敞也。今三房之后,开□艰于度日,同房众酌议,将林东已身之地割售四分,附于祖茔之家庙存矣,京钱三十串作为地价,以防异议。斯时也,林基既阔,拜献绰然。令而后世之香烟勿替,端赖□□□之;俎豆常馨,用伸孝念。特勒诸石,以志不朽,是亦后人记述之意云尔。

听再兴大伯讲,原本村里有两个家祠,一个总家祠,一个东六房炳祖家祠。总家祠建筑尚存,但是被政府分配到了外姓人手中,一直没拿回来,已经失去了家祠的作用。东六方炳祖家祠更是不复存在,只留下这块碑被迁移到了此处。

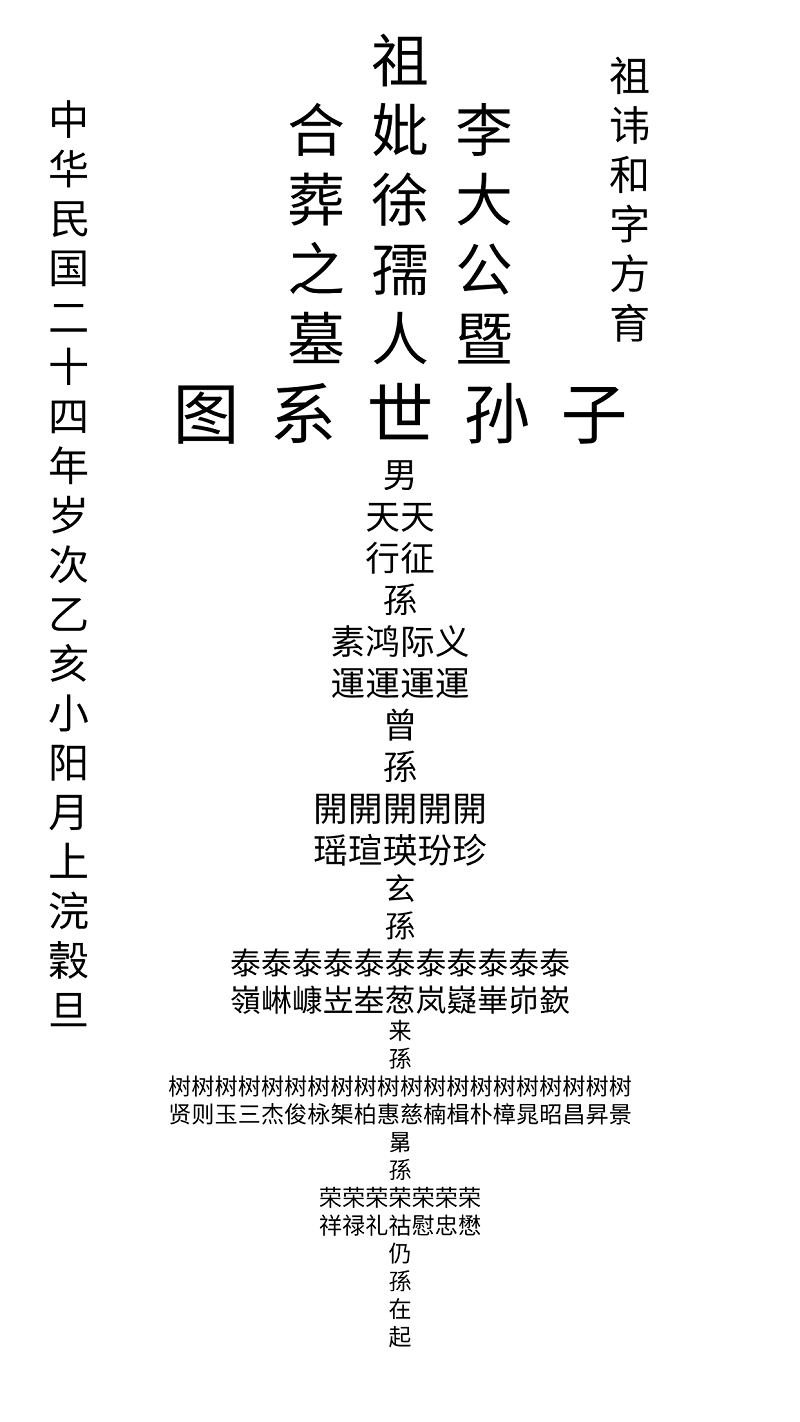

李和碑,上刻“祖李大公暨徐孺人合葬之墓”,旁边附刻“祖讳和字万育”,往下刻“子孙世系图”五字,字下方刻有七世子孙,共计50人。依次记为“男”“孙”“曾孙”“玄孙”“来孙”“晜孙”“仍孙”。最左侧刻有“中华民国二十四年岁次乙亥小阳月上浣穀旦”。

查阅乾隆三十九年《郯邑李氏族谱》可知,墓碑主人系郯邑李氏第十二世祖李和。三世祖哲生怀,怀生景高,景高生体乾,体乾生春蕃,春蕃生炳,炳生毓奎,毓奎生晟,晟生长浡,长浡生和。和,字万育,配徐氏,子二天征、天行,天行出继允吉。虽然天行已出继,碑文上子孙世系图还是有他及他的后人。李和和李桥是同辈兄弟,且都是炳祖后,年龄相差也不大。

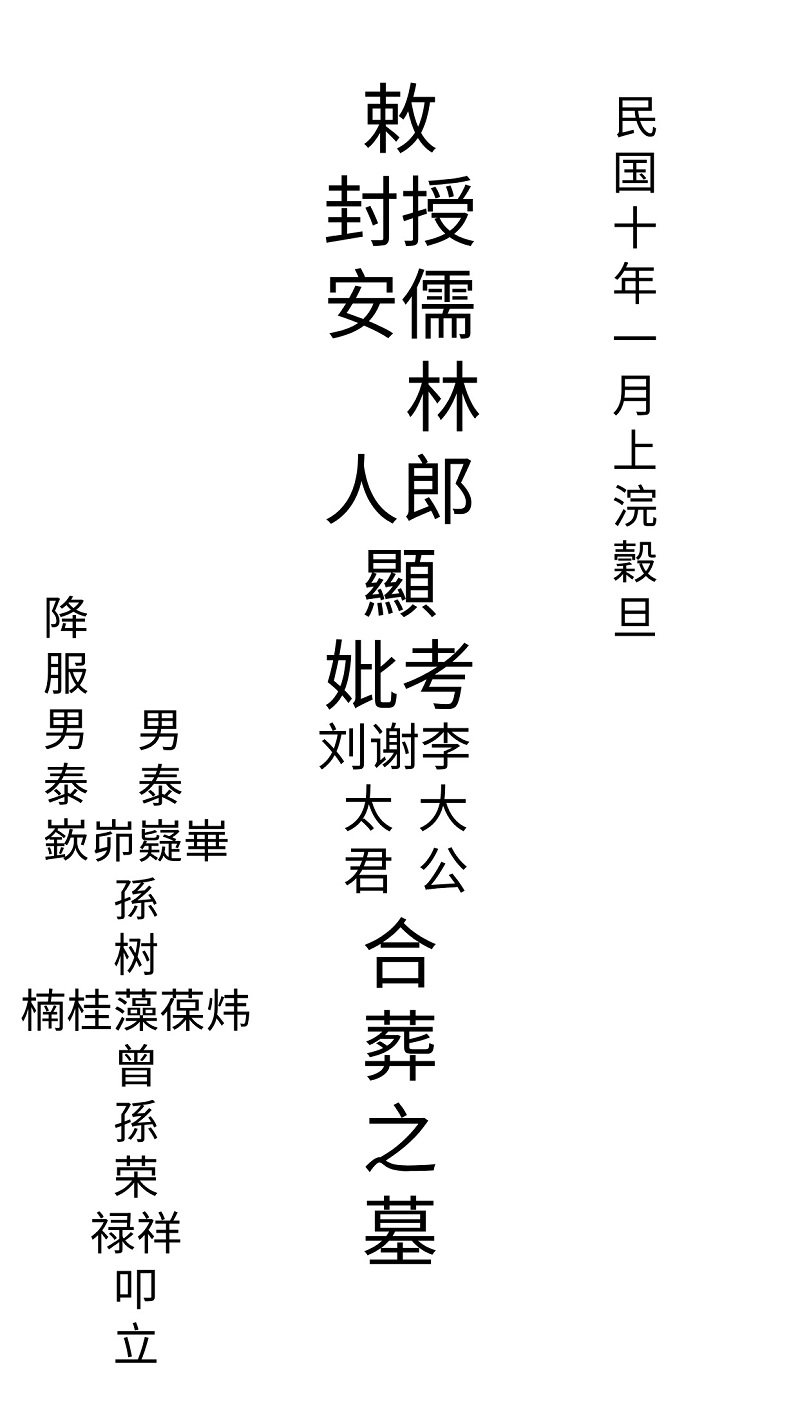

李开珍碑,上刻“敕授儒林郎显考李大公、敕封安人显妣谢刘太君合葬之墓”,右面刻有“民国十年一月上浣穀旦”,左面刻有三代子孙共9人名讳附“叩立”。其中一男上方刻有“降服”二字,说明此子出继给了别人。

李开珍所生活年代较晚,乾隆三十九年尚未出生,查阅00年新修《郯邑李氏家谱》和李和碑世系图,可知,李开珍为李和曾孙。和生天征,天征生际运,际运生开珍。并且李开珍有四子,其中一子确实过继给了李开珍的叔叔李义运为嗣孙。

儒林郎为从六品散衔,一般情况是担任从六品相应官职的官员经过考核优秀后授予,也可以是考授或候选相应官职时被授予,或者是在民间比如水利、教育等方面做出了突出贡献的人才能被授予。功名比县令(正七品)还高半级。由于乾隆三十九年到2000年,时隔多年,很多内容有断代问题,尚不可知,李开珍是有何具体成就。

继续往西南方向不远处,有一块半掩图中的老石碑,只能看到“清例赠儒林(郎)、太安(人)”“民国”字样,下半身尚不可见,但是可以基本判断为李开珍父母的墓碑。根据清朝的封赠制度,一品可封赠四代,及本人、父母、祖父母、曾祖父母,二三品可封赠三代,四到七品可封赠两代,八九品只能封自身。并且五品及五品以上称“诰命”,五品以下称“敕命”。自身称“授”,父母妻子在世者称“封”,去世者称“赠”。故由例赠可得知,此碑主人应该是以子封赠的儒林郎,恰好跟李开珍功名相符,故推测为李开珍之父。从家谱可知,李开珍之父,名叫李际运。

在墓地最西侧,我们找到了最近刚挖出来的两块石碑。分别是第十世李钫碑和第十二世李松成碑,二碑下方皆有缺失。李钫碑,上刻“清邑庠增生李大公孺人郑太君(合葬之墓)”,右侧刻有“充辉公长子讳钫,字韵九,号南湄,配郑家村郑(国琰)女…”,左侧刻有“钦赐癸酉科举人葛若棠敬题”,再左刻有“嘉庆十九年岁次甲戌孟夏吉旦”

查阅乾隆三十九年《郯邑李氏族谱》可知,墓碑主人系郯邑李氏第十世祖李钫。三世祖哲生怀,怀生景高,景高生体乾,体乾生春蕃,春蕃生炳,炳生毓境,毓境生钫。毓境,行七,字充辉,配李氏汪涯李东作第四女。钫,行一,字韵九,号南湄,增生,嗜学重行,善书,好记载,善全人骨肉,配郑氏,郑家村郑国琰第二女。

古代读书人,经过县试、府试、院试三级考试(统称“童试”),即可入学,也叫“进学”、“入泮”、“入庠”,此时被称为“生员”、“庠生”或者“秀才”(民间称呼)。根据政府安排到府学或县学,“邑”一般指县。生员又被分为廪生、增生、附生三等。廪生一般每县20人,可以领取政府发放廪饩,即俸禄补贴,每个月有一定银两和粮食。增生一般每县也是20人,没有廪饩,但地位和机会比附生略高,附生则不限人数。

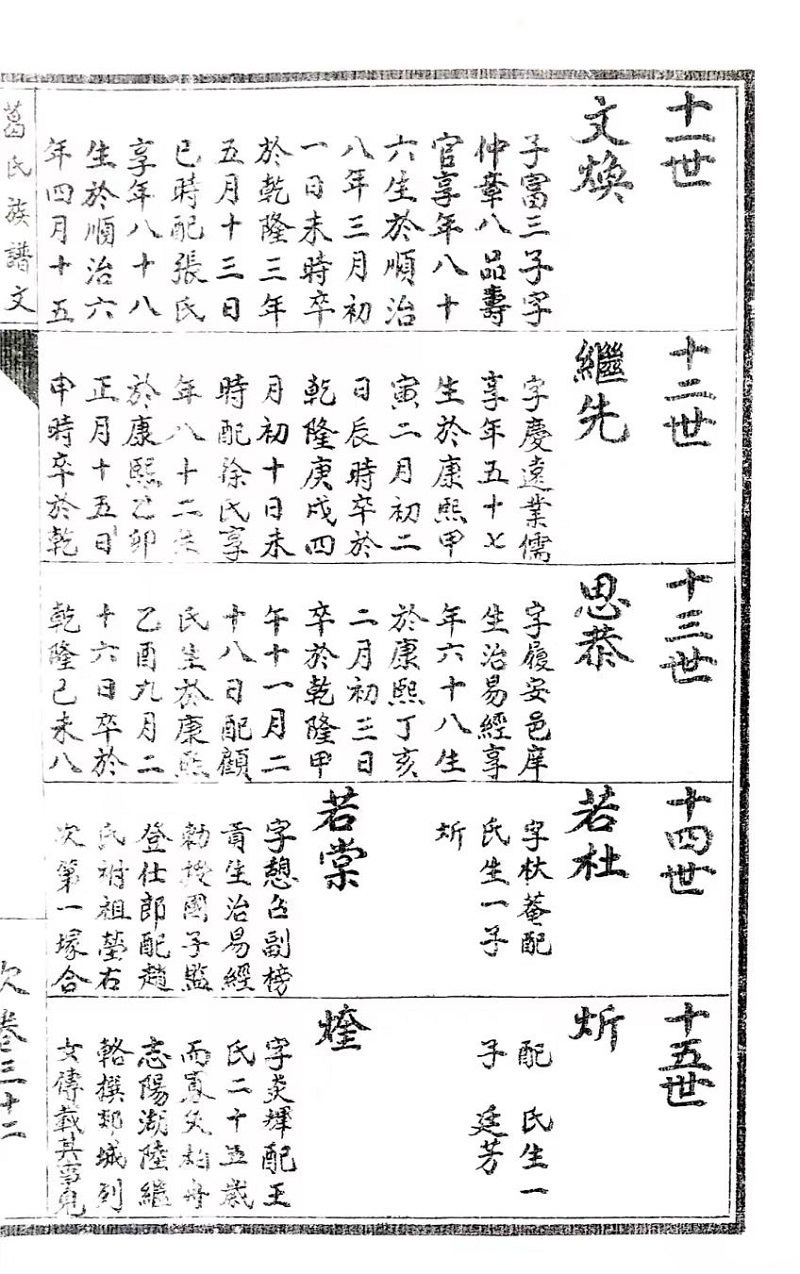

根据葛道口《葛氏族谱》记载,葛若棠为葛氏第十四世祖,十一世文焕生继先,继先生思恭,思恭生若棠。若棠,字憩召,副榜贡生,治易经,敕授国子监登仕郎,配赵氏。副榜贡生即副贡,清朝规定,乡试公布榜单后,按中榜举人四比一数量,选拔考生进入国子监学习,选为贡生后,即可参加吏部考职铨选,入仕为官。癸酉科为嘉庆十八年秋天的乡试,因晚于嘉庆十五年最后一次续修郯城县志,故县志无此记载。又因为立碑时间嘉庆十九年夏天距离嘉庆十八年秋天时间相近,可能是消息传达不准确,故误以为是举人。《郯邑李氏族谱》记载,李钫三弟李钸,继配葛道口葛五公女。恰好葛若棠兄弟五人,所以五弟葛若桢应该是李钫三弟李钸的岳丈。

李松成碑,上刻“大清显考李大公嫡妣黄…继妣窦…”,右刻“济远祖之子讳松成,字云苓,寿八十九,配本邑□□黄…,寿七十六岁,墓周留地六亩以作祭田,日后轮流…”,左刻“道光十五年岁次乙未仲春之吉”。

查阅乾隆三十九年《郯邑李氏族谱》可知,墓碑主人系郯邑李氏第十二世祖李松成,即李钫之孙。钫生长氶,长氶生松成。松成,字云苓,配黄氏,继窦氏。李钫次子,李松成二叔李长淋,字墨舞,号青梅,庠生,也是乾隆三十九年修谱的参与者之一。

此次蒲汪访碑之行,犹如一场穿越时空的奇妙旅程。这十块老石碑,宛如岁月的使者,静静伫立在墓林之中,承载着蒲汪李氏家族数百年的兴衰荣辱、传承变迁。它们不仅是家族历史的实物见证,更是珍贵的文化遗产。透过这些石碑,我们看到了先辈们的智慧、品德与担当,也感受到了家族传承的力量。希望未来,这些石碑能得到更好的保护,让更多人了解到蒲汪李氏家族的故事,让这份家族记忆在岁月长河中永远流传下去,不断延续家族的荣耀与精神。

临沂大学高宗振教授:99年出生的郯城小伙李欢对地方文史很是热爱,尤其对网络史志检索、家族谱牒文化颇有研究,是地方文史研究的后起之秀,我曾多次让其帮忙检索查阅史志资料,每次都能有意外的收获。这次对郯城蒲汪李氏祖茔墓碑群的系统性考究,不仅通过田野调查与文献互证破解诸多谜题,更以跨学科视角揭示宗族兴盛与社会发展的内在关联,又贯以对古代世系、科举、封赠等制度的解读,很值得阅读学习。

编辑:李欢

审核:张新杰

发布:孔明百科网

Copyright © 2020-2026 智圣千里文化传播有限公司 鲁ICP备2020036221号-1