公正 严谨 真实 客观

公正 严谨 真实 客观

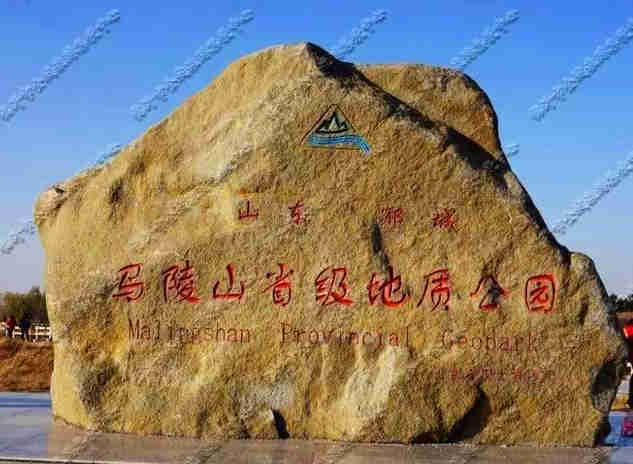

――古代诗歌中的郯城、新沂马陵山

马陵山纵贯鲁南、苏北,因状如奔马而得名。南北走向,绵延逶迤数百里,海拔在80至180米之间。虽为低山丘陵,却是鲁南苏北大平原上难得一见的山峦岗阜景观,主峰名胜也多在郯城、新沂两地。

早在春秋时期,孔子周游列国出访郯国时,曾与郯国国君郯子到马陵山登楼望海,观看日出,后称为孔子登临处--望海楼。战国时齐国孙膑战胜魏国庞涓的马陵之战发生在郯城的马陵山(北马陵)。乾隆皇帝下江南时曾在新沂的马陵山(南马陵)写下“第一江山春好处”的诗句。这些人文典故更为它平添了万分魅力,成为当地重要的文化地标。

马陵山以其山水的独特和深厚的人文内涵而富含生动,令无数文人墨客在此驻足并留下诗词,尤其“马陵秋月”与“司吾仙洞”二景最为人称道。时光荏苒,物是人非,但今人仍能从这些诗词中,感受到古战场的历史沧桑和千年来的山水风物。

马陵山下古道悠悠,自战国时期这里就是南北之间的交通要道。据《战国策魏策》载:“伐齐是寡人之仇也,出大梁,过外黄,伐齐并莒。”魏国伐齐战争途经马陵古道,即著名的齐魏马陵之战。清乾隆年间修编的《沂州志》也曾记载:“齐伐魏,孙子胜庞涓于此。”1992年在临沂召开的海峡两岸孙膑兵法暨马陵之战学术研讨会,使齐魏马陵之战在郯城马陵山之说,在史学界取得共识。

《郯城县志》载有明代嘉靖进士李先芳的诗:“迥合长堤卫水秋,满怀黄叶荻飕飕。居人近指马陵道,遗碛遥传瓦屋头。昔日孙庞曾决胜,只今草木尚含愁。不知七国皆迷地,犹自停车吊古邱。”此诗亦可证马陵山之战发生于此。

翻阅郯城县当地史料,能够查阅到一首唐朝时期胡曾所作的律诗,这也许是最早描写马陵山的古诗。胡曾是湖南邵阳人,十分爱好游历,参考进士不第后滞留长安。咸通十二年(871年),路岩为剑南西川节度使时,召胡曾为掌书记。此后,胡曾辗转各地任职,曾路过马陵山。他在《马陵白书》中写到:“飒飒寒风九月天,驱戎独过马陵前。路旁古木白书处,记得将军破敌年。”在山水之间,这位诗人想到的仍然是马陵之战中的一个瞬间:庞涓被孙膑诱入山中,看到道旁树干上写的“庞涓死于此树之下”。

又过了几百年,彪炳史册的爱国诗人文天祥也来到了马陵山。文天祥曾官至右丞相。南宋景炎三年,他在广东省海丰县五坡岭被元军俘去,于南宋祥兴二年4月22日被押往燕京,途经司吾山(新沂段马陵山古称)时,在司吾驿歇马驻足,并在此赋诗二首。其中一首名为《望邳州》:“邳州山,徐州水,项籍不还韩信死。龙争虎斗不肯止,烟草漫漫青万里。古来刘季号英雄,樊崇至今已千岁。”作为古战场的马陵山,从另一个角度看也是一片英雄地,因此路过此地的文人看到苍茫山水时,也大多感怀旧事,抒发胸臆。

元代画家、诗人倪瓒是江苏无锡人,诗文多描写山水。他在《游司吾山》中这样描写当时的马陵山:“司吾石桥板前水,鱼戏溪流乐客人。敲火煮茶思宰相,山村野味世间珍。”涉山水、观溪鱼、品香茗、尝野味,游览一番后,这位文人大概也会想起前朝节烈之臣文天祥的动人事迹。

到了明代,宿迁人何九州的一首《马陵秋月》带我们领略到了马陵山的清幽夜景:“马陵风色秋,吹出青天月。幽人夜不眠,孤光映华发”。他另一首“东方日初出,青山何历历,石上云气流,洞口露华滴”的诗句,描绘了马陵山日出景观的奇妙。

明代另一诗人李巽臣也以《马陵秋月》为题写道:“白露秋空净碧天,月华如水照初筵。北来山势连城举,东去涛声绕寺悬。放浪衣冠虚岁月,寂寥宫殿引神仙。清晖到处堪欣赏,何必年年映井圆。”他的另一首诗以《司吾清晓》为题:“摇曳轻岚锁翠微,凭虚冉冉弄晨晖。鸟啼未醒幽人梦,日出初开远树扉。石户惊猿空蕙帐,苔龛唏露湿云衣。山前官路年年客,飞尽红尘未息机。”清幽山谷,寂寥之时,思绪往往难以收拢,在这样的时刻人们往往喜欢追忆过往岁月。

明朝诗人吴隐则是登高望月:“马陵山旷拥高楼,午夜蟾生大地浮。露湿梧桐寒井碧,清光掩映玉壶秋。”不只是夜景,“司吾清晓”与“马陵秋月”相比也不遑多让。此景因清晨的曙晖早早光临此处而得名,至今山中仍建有司吾清晓楼,供游人小憩。

明代高冠《游司吾山记》云:“既至巅,恍立云霄之表,俯看群峰翠螺,捧足纵目,四望万象图画,伫立良久,神思爽逸,若御仙风,窥县圃,云霞披掩,飘然脱尘而遐举也”。高度赞美了马陵山的瑰美。是世外桃源,人间仙境。

崇祯年间的进士吴伟业在这里留下了《下相怀古》:“驱车马陵山,落日见下相。忆昔楚项王,拔山气何壮。太息取祖龙,大言竟非妄。破釜救邯郸,功居入关上。杀降复父雠,不比诸侯将。杯酒释沛公,殊有君人量。”马陵山离刘邦的故乡沛县不远,楚汉争霸的故事再次被吴伟业提起。崇祯年间,明朝内忧外患,作为在朝官员,吴伟业感怀时事,发出了“我来访遗迹,登高见芒砀。长陵竟抔土,万事同惆怅”的感叹。

一直到清朝时,马陵古道仍然是南北之间的交通要道。据史料记载,清朝乾隆皇帝六下江南行走的道路,就是从马陵古道(马陵山北段郯城县境内),经红花埠走马陵山南段(新沂市境内)南下。在这里,乾隆留下了几首描写司吾山风景的诗。

《司吾山》:“绿野平陵翠黛纹,拂庐小对意含欣。钟吾漫道才拳石,早具江山秀几分。”

《过司吾山》:“三度观民驾幸美,春风又复过司吾。苍松闲云红墙寺,信递江山画意殊。”

《麦》:“盼从冀兖寒迟茁,看到淮徐绿满田。第一江山春好处,十分梅柳色徒传。渐渐他日应藏雉,缕缕于今欲起烟。此是千家饼饵计,羽林驰骑戒纷填。”诗的字里行间体现了乾隆皇帝对苏鲁一带老百姓的关爱之情,第一江山——马陵山便由此而得名。他的文学侍从、大才子纪晓岚也在一首《红花埠》诗中写道:“人言从此去,山水渐清柔。”形象地赞美了马陵山的瑰丽。

司吾仙洞马陵山中另一处被历代诗人提及的景观,就是“司吾仙洞”。马陵山五华顶向南不远处有一悬崖峭壁,壁底有一洞,高八尺,宽九尺,深十二尺,这就是远近闻名的三仙洞。清代文学家蒲松龄于康熙九年游马陵山三仙洞,作《三仙》收入《聊斋志异》。

清代郯城人王恒是乾隆十三年进士,曾任福建省莆田县知县。王恒擅长诗文和书法,告老还乡后,游览于郯城山水之间,《郯城县志》中收录了其多首诗文。他在《七律司吾仙洞》中描写了这处山洞的景色:司吾仙洞绿成茵,洞口桃花岁岁新。《郯城县志》载有他的《海楼云影》一首:山峰削壁壁成楼,楼势穿云最上头。人去海天波渺渺,山街人影日悠悠。烟明九点乾坤静,翠挹三山晓夜浮。似为餮霞凌绝顶,乘风疑是在瀛州。

清代蒲城人屈复流寓郯城县达四十余年,其所作诗文流传至今的尚有20余首,诗风以雄奇著称,他在《由吾洞》一诗中写道:“寂历马陵路,迢迢深涧洄。洞口扁白露,谷口锁苍苔。”

清代顺天府人张能麟曾任山东巡道,他在《仙人洞》一诗中也描写了这处山洞的奇绝:“昔人已脱凡尘去,此地空余仙隐处。悬崖峭壁虑莫攀,洞口依稀招客语。语意其中可卜居,诗床石鼓并石书。更余一井甘露水,狂饮百杯兴蔼如。”

秀美山水中,多有僧人修行。马陵山上曾有一座古刹清泉寺,原名云门寺,创建时代已无从考证。该寺坐落在半山坡,依山傍水,环境幽雅。记录郯城地震的冯可参就有一首以《游清泉寺》为题的诗:“灵液澄澄映古庵,时和野水落寒潭。擎来若有金山冽,烹就还同玉峡甘。乍酌已知喉可润,频斟何虑性能贪。陆翁若也曾经过,应羡名泉在古郯。”

说到马陵山不能不提到一名女性,一位生活在清朝初年新沂马陵山下的女诗人——倪瑞璇。“草绿清池水面宽,终朝咯咯叫平安。无人能脱征徭累,只有蛙声不属官。”她的一首《咏蛙》道出了诗人素雅高洁的心境和忧怀家国的胸怀。清代著名诗歌评论家礼部尚书沈德潜对其诗评价很高,他称倪瑞璇“独能发潜阐幽,殊奸斥佞。巾帼中易有其人耶?每以披读,竦然起敬”。评论她的诗歌达到了一定的高度,在巾帼女杰中无人能与倪瑞璇比肩。

还有一位清代的女诗人,在一众男性作者中也显得格外引人注目。这位女诗人难以考证其姓名,只有一个陈王氏的落款,据记载其娘家在马陵山西面,有一位妹妹住在马陵山东面。她在《居马陵山西每春过山探妹》一诗中,这样描写春暖花开时马陵山上的风光:“风见春山景,崎岖路不迷。五华芳树北,三洞碧云西。雾霭千秋岭,泉通万古溪。水流红石径,人傍绿柳堤。”

马陵山既无泰山的雄伟,也没有黄山的奇妙,然而水各有源,山各有姿,每个人内心的家乡景致却是任何名山大川都无法取代的。孔子说,诗歌具有教化的作用。历代文人雅士通过歌咏青山秀水所表达的思想情感,其实也是中国传统士大夫所追求的“修身齐家治国平天下”的家国情怀。热爱家乡、回馈家乡,也正是我们当下每每提及的信念梦想和道义担当。

山不在高,有“诗”则名。我们要珍惜大自然的鬼斧神工,造就了马陵山峻秀壮美的迷人景观。更要感恩历代先贤、文人雅士,给我们留下了歌咏家乡的名作佳句和美丽传说。

文章是案头之山水,山水是地上之文章。我们应该共同努力,笔耕不辍,为马陵山创作更多、更辉煌的诗篇。让家乡的山水愈加魅力四射,光彩照人。也让世世代代都能享受到这份大自然的恩赐,收获“幸甚至哉,歌以咏志”的生活乐趣。

张新杰根据郯城、新沂地方史志资料整理,2021年3月12日于新沂。

编辑:张新杰 徐建一

Copyright © 2020-2026 智圣千里文化传播有限公司 鲁ICP备2020036221号-1