公正 严谨 真实 客观

公正 严谨 真实 客观

修筑于清道光年间的沂河郯城沙沃段老河堰

郯城县胜利镇沙沃村沂河上有一段老河堰,500多米长,五六米高,40度斜坡,夯土垒筑,坚固结实,在后来的几次修筑河道时都保留了下来,至今还发挥着拦水防洪作用。

相传老河堰修于清道光年间,为沙沃张氏十二世祖张心淳力劝郯城知县拨款修建的。

据沙沃《张氏宗谱》载,明朝永乐年间,张氏先祖因与方孝儒有亲戚恐受株连,辗转迁至郯城南关大槐树下,当典从商。后在沂河西岸置办田地建造庄园,弃商从农,始称一世祖。

至明朝末年,七世祖又举家迁至胜利沙沃村,同时还将前面的六世11座祖坟一起迁走。张氏自迁至沙沃村后,崇德重文,耕读传家,逐渐繁衍成为当地的大户人家。

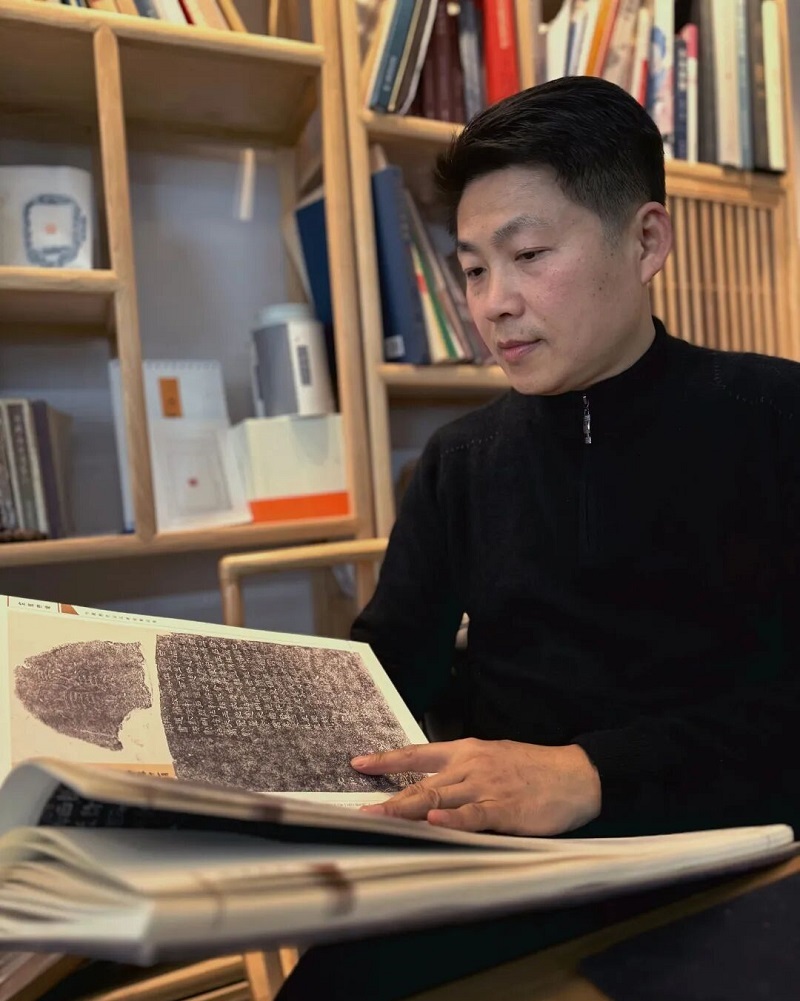

张潮涛

1965年出生的张潮涛,平时爱好书法,20岁时就在村里红白喜事上的帮忙记账,对村里尤其张氏的大事小事都很了解。

据张潮涛介绍,张氏自迁至沙沃村后,一直很重视读书学习,每辈都出了不少功名。像九世祖张应麟,廪生;十世祖张治邦,贡生,钦赐栗帛;十一世祖张鑑,庠生,曾进国子监读书,例赠修职郎。

作者与张明生老人

今年82岁的张明生,是沙沃张氏17世,老人身体硬朗,精神矍铄,德高望重,家族的事一般都找他咨询。

据张明生老人讲,张氏发展到十二世,已是当地的名门望族,人口众多,科举蝉联,地位显赫。

十二世祖张心淳,字素旃,岁贡生,晚年还享有乡饮大宾待遇。只是遵从不出仕为官的祖训,张心淳没出去做官,而是在村里办起学堂,教授学生。

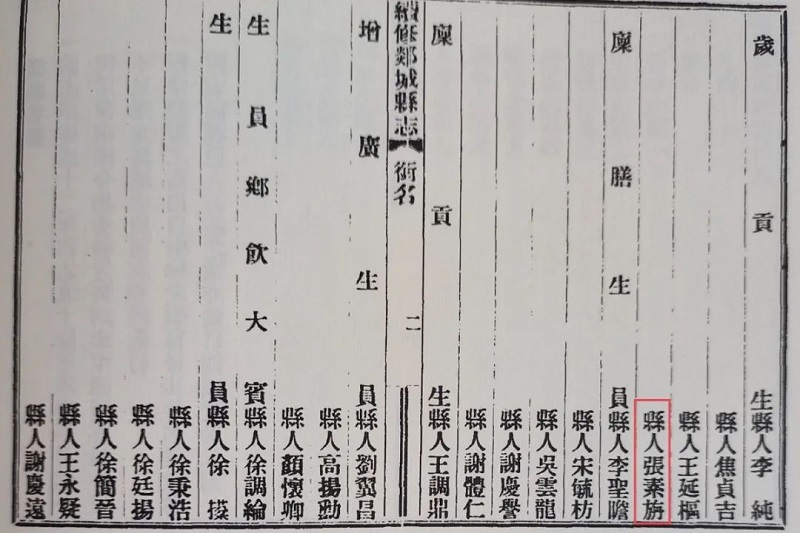

嘉庆十五年(1810年)的《续修郯城县志》载,岁贡生张心淳参与编撰了嘉庆郯城县志,“衔名”分工中,张心淳负责探访及分校。县志主修为时任郯城知县吴堦。

嘉庆《续修郯城县志》里的张素旃就是张心淳

吴堦为江苏阳湖人,就是清代江苏省常州府所辖的阳湖县。县志总撰为吴堦聘请的阳湖同乡陆继辂,所以《续修郯城县志》的“艺文志”中出现了大篇幅阳湖籍的作品,这也侧面体现了中国文学史上具有一定地位的“阳湖文派”。

嘉庆《续修郯城县志》在中国古代方志丛书中有着重要的地位,晚清重臣、洋务派代表人物张之洞称赞其为方志中的“ 切用及雅赡有法者”,梁启超也将其列入清代县志中“最表表者”的行列。

《续修郯城县志》历来被称为山东名志,享有盛誉,张心淳能参与到县志的修撰中,足见当时学问不浅,影响也不小。

据沙沃村老人们相传,张心淳耿直善良,学识渊博,教人无数。育有五个儿子,四个秀才,五儿张树棠是贡生,教出的学生更是遍布苏北鲁南一带。

张心淳的学生遍布鲁南苏北一带

像东海桃林马家、苍山车辋宋家、邳州官湖杨家等等,据说邳州的传奇人物周七猴也在张家学习过。虽然马家、宋家他们也有自己的学堂,但还是不远百里来到沙沃跟着张心淳读书学习,足见张心淳的学问有多深,在周边影响有多大。

据张氏后人讲,张心淳所教的学生中,有7人考中举人,这在当时是相当了不起的。

立于清道光五年的红石墓碑

沙沃村西南角张氏祖茔里,有四通立于清道光五年(1825年)的红石墓碑,分别为张心淳的父亲、祖父、曾祖和高祖所立。张心淳时年73岁,为什么同时为四位老祖一起竖立墓碑呢?

今年40岁的张潮哲,从20来岁就开始在临沂西郊市场做纸张生意,文化程度不高,但对家族历史非常上心,为弄清楚祖茔里四通红石碑的来历,曾亲自驱车去东海县桃林镇马家走访。

据桃林马家后人介绍,他们祖上确实给郯城恩师家里送过红石碑,只是听说恩师是沙窝崖,不知道就是现在的沙沃村。毕竟此事已过去200多年了,村名口传有误也属正常。

四通红石碑为东海县桃林镇马家所送确定无疑。据张潮哲考证,当年桃林马家的孩子在沙沃读书,当时白莲教在马陵山一带活动频繁,路人常遭抢劫。

桃林马家半年多没去沙沃给孩子送粮食,这期间都是张心淳提供食宿、衣物等。后来马家孩子考入太学,马家为感谢老师,便在当地为老师的先祖刻了四通石碑,并送至沙沃村张氏茔地竖立起来。

据沙沃村几位张姓老人相传,立这四通石碑的时候,张心淳的不少学生都来参加了。来得人多,又大多骑着马,村里的树都不够拴马的,最后用绳子连在树之间,将马直接拴在绳子上。

苍山车辋宋家还送来了一箱元宝,不过张心淳谢绝这些厚礼,都打发孩子给退回去了。

在老河堰基础上新垒砌的防洪大堤

发源于淄博市沂源县鲁山南麓的沂河,流经临沂城区,从郯城县南进入江苏邳州境内。

沂河属于山洪河道常年性河流,临沂城以北主要为山丘区,夏季汛期时,水流急,洪峰高,暴涨暴落。临沂城以南,沂河进入平原地带,河道变宽,河床浅,沙洲密布,汛期河水宣泄不及,经常造成洪涝灾害,沿河两岸防洪主要靠筑堤垒坝。

“鲁南临郯苍,春季白茫茫,夏季水汪汪,秋季茅草荒,一年只收几斗粮”。“沂河由北向南流,为害作孽数千秋。春旱缺水夏洪溢,沿河居民皆发愁。”这是过去鲁南人民对沂沭河水患无奈的歌谣,是临郯苍地区老百姓饥寒交迫生活的真实写照。

历史上,沂河郯城段水患不断。清康熙《郯城县志》载,“嘉靖九年秋,沂水泛溢衝决,洪福寺河堰邑西北至西南一面,宽三十余里,长七十余里,户口漂没,庐舍一空。”“顺治六年七月,沂水大溢冲决,港口社南崖上村河堰马头东上下五十余里间,禾稼尽空。”“康熙二十四年,沭沂大水,免田租之,半夏霖雨不止,两河水决,平地行舟。”“康熙四十一年夏六月,沂河大水,蠲免钱粮,水从沂水县来,人畜房屋树木随流而下,所至冲决,自是连年大饥。”

沙沃村处于沂河由西折向西南的拐弯处,每逢汛季洪水肆溢,田园淹没,灾民被迫背井离乡,流离失所,苦不堪言。

郯城县胜利镇沙沃村位置示意图

走访当天,62岁的张明林正和村民在河堰乘凉打牌。据张明林介绍,沙沃村现有2860多口人,以张、陈两大姓为主。解放前村子紧靠老河堰,一遇洪水就受淹。

1951年修筑新河堰时,整个村向西搬迁了。过去一到发大水,村里主事的就赶紧敲锣吆喝,让各家各户抓紧到河堰上堵截洪水,如果堵不住赶快跑路。

据张潮涛讲,光绪二十三年(1897年)秋,沂河、武河洪水泛滥,次年兰山、郯城全境大旱,当地民不聊生,老百姓食不果腹。十五世张维藩兄弟三人因生活所困背井离乡,辗转迁到了江苏东海、宿迁大兴、山东鱼台安家落户,当年仅张氏子孙离开沙沃村的就有24人之多。

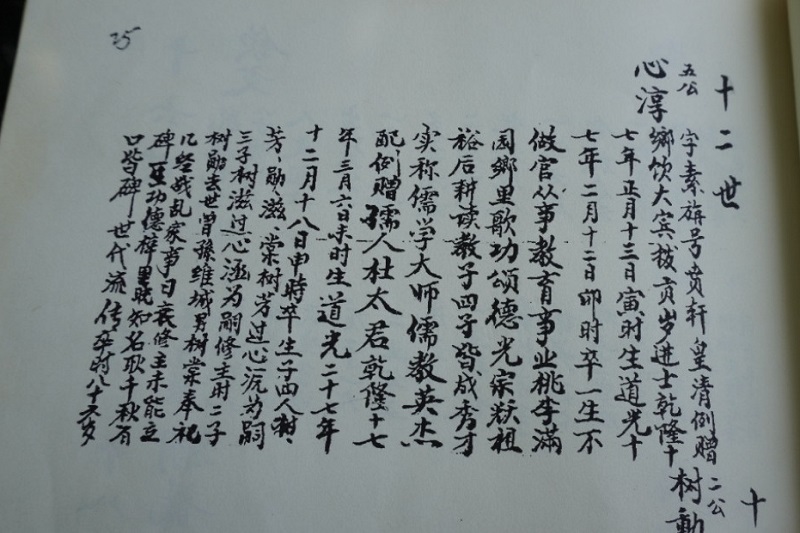

沙沃《张氏宗谱》里关于张心淳的记述

据沙沃《张氏宗谱》记载,张心淳生于乾隆十七年(1752年)正月,卒于道光十七年(1837年)二月。关于张心淳力劝郯城知县拨款修筑河堰之事,村里至今流传着一段佳话。

清道光年间,郯城县知县出差沂州府路过沙沃,看到村前沂河边竖有大旗,知道这村里有功名的人,便下轿步行以示对读书人的尊重。

十二世祖张心淳碰到知县,谈起附近这一带沂河经常发洪水,百姓饱受水患之灾,希望朝廷拨点银两把河道修一下。

清朝后期闭关锁国,国力日渐衰落,朝廷也拿不出什么钱来为民办事。知县便劝张心淳说,你也这么大岁数了,还操这些闲心干嘛,再说我也就当个三年两年的知县就走了。说罢,知县便上轿离去。

谁知知县下午从沂州府回来时,张心淳早就带着五个儿子,穿着官服,站在村口等着知县。

张心淳见到知县就说,我是年纪大了,可五个孩子还年轻,他们都还在这里生活,子子孙孙都还在这里居住啊,水患不除,老百姓不安呐!把知县说得无言以对,于是就上报朝廷拨钱把河堰给修起来了。

据82岁的张明生讲,当年修筑的河堰有2万多米长,沿河村民也都非常支持,家家户户都蒸了些馒头给打河堰的劳工吃,所以这段老河堰在当地也称为“馍馍屯”。

当然,这只是个传说,郯城县志和张氏宗谱里并没有记载,但从张心淳在当地的名声威望以及张氏族人功名之多,劝说知县也不无可能。

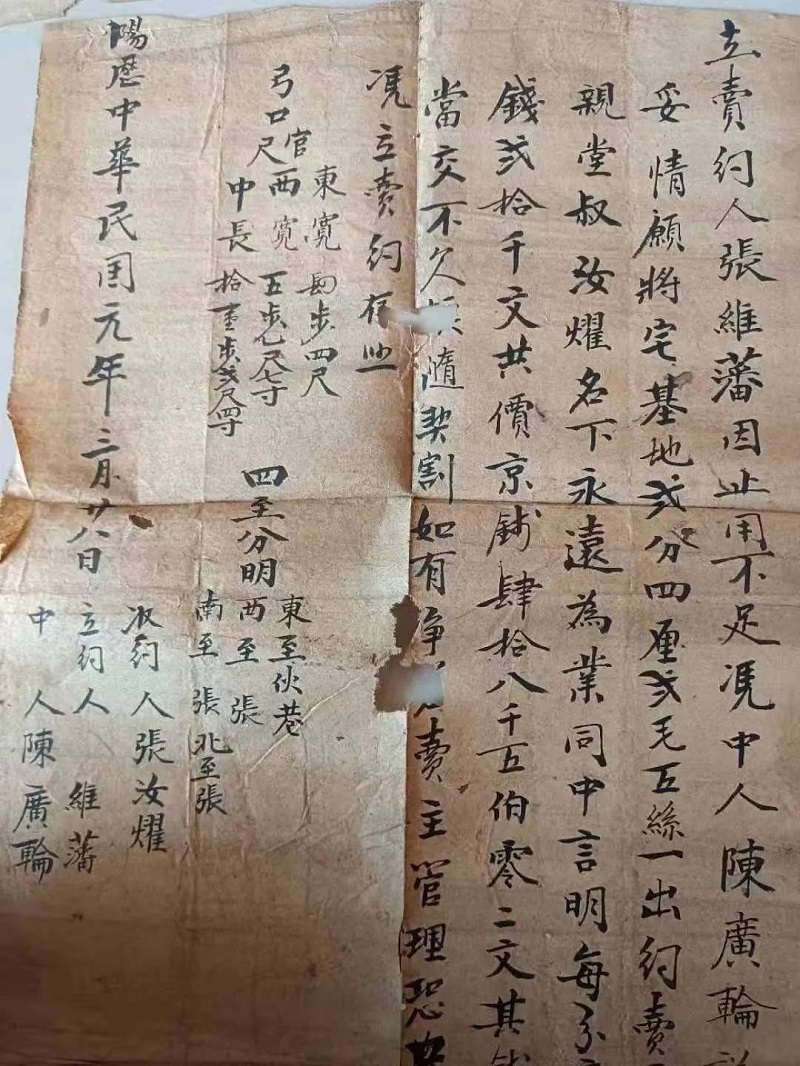

张潮哲的高祖张汝燿留下的契约

据张潮哲讲,他的祖父张钦怀今年刚去世,去世时97岁了。而张钦怀的祖父张汝耀,是张氏家族的最后一个秀才,1937年去世,当时的张钦怀已经10岁了,老人讲的事他也能记住了。

而张心淳是张汝耀的祖父,所以当年张心淳创办学堂教授学生、弟子为先祖送红石碑、力劝知县修筑河堰等事情,通过子孙们口耳相传,既符合情理,时间逻辑上也对得上,这也是古代家族文化传承记载的重要形式。

张潮哲沙沃老家里至今还保存着所有先祖的牌位。每年春节,张氏后人都会在牌位前烧香磕头,祭拜先祖。

张潮哲沙沃老家里保存完好的先祖牌位

据张潮哲讲,这些牌位是十三世祖、也就是张心淳的五子张树棠书写的。从牌位的用料、陈旧程度和字迹来看,确实为同一时期同一人所为。一个家族能保存如此完整的牌位,这在北方是不多见的。

沙沃村附近的沂河防洪大堤,现在有两级,底下一级为1951年修筑,上面一级是前些年加固的,路面为沥青铺筑,滨河道路。

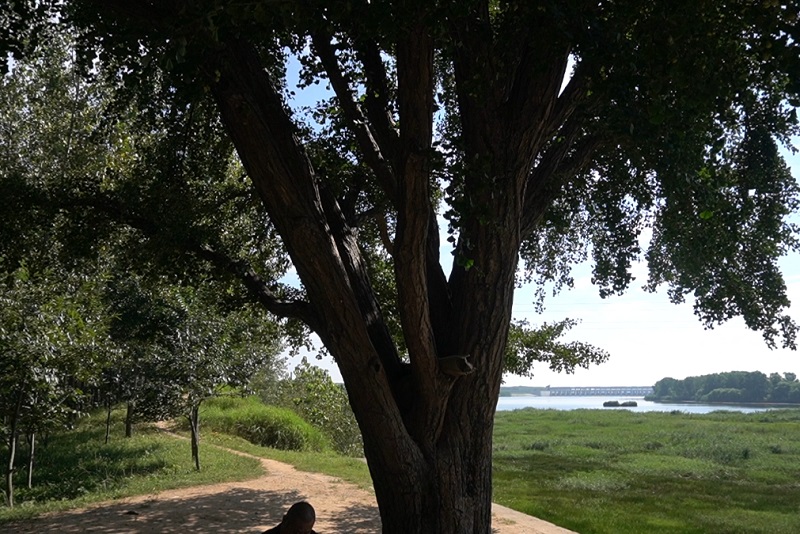

两级河堰之间有几十米宽的平地,栽着大片杨树,起到防洪护坡的作用。紧邻底下河堰边上,还有一棵古银杏树。

据张潮涛讲,解放前,张氏祖林就在银杏树附近,祖林北边还有三亩多的转堂地,是十三世祖张树棠留下的。张氏先祖的牌位放在谁家,这块转堂地就由谁家来耕种。

1951年修筑的新河堰时,转堂地归了大队,张氏祖林也搬迁到村的西南角,也就是现在的位置了。

张氏先祖栽植的银杏树

沙沃老河堰边上的银杏树,据说为张氏先祖所植,树龄已有280余年,如今树冠高大,遮荫半亩有余,郁郁葱葱,枝繁叶茂。

每年盛夏,老河堰成为村民纳凉休憩的绝佳去处,也是沙沃张氏先祖大善义举、重德厚文的历史见证和张氏后人的精神圣地。

本文作者高宗振教授

作者简介:高宗振,临沂大学教授,喜欢用理科思维探究区域文化。 近年来,利用业余时间,行走在沂蒙大地的村村落落,挖掘探寻临沂本土的历史文化、遗址古迹、风土人情、传统村落,通过抖音、快手、微信公众号等自媒体“话说临沂”平台,传播临沂文化,讲述临沂故事,倡导网络文明,先后获得“临沂市十佳自媒体”、首批“我是临沂推荐官”等荣誉称号。

来源:《话说临沂》公众号

编辑:孔明百科网 张新杰

Copyright © 2020-2026 智圣千里文化传播有限公司 鲁ICP备2020036221号-1